C’è un momento, nell’ascolto dei Pink Floyd, in cui il tempo sembra fermarsi e lo spazio si dilata. Le note diventano fili di luce che si intrecciano, i suoni si fanno forme che ti avvolgono, e all’improvviso non sei più soltanto un ascoltatore: sei iniziato a un rito sonoro. La loro musica è sempre stata qualcosa di più di un concerto o di un album: è un portale, un labirinto iniziatico in cui ci si perde per ritrovarsi trasformati.

Il prisma di The Dark Side of the Moon non è una semplice copertina: è un sigillo ermetico. La luce bianca — l’Uno indiviso — che si scompone nello spettro dei colori diventa la metafora della coscienza che si frammenta nell’esperienza umana. Non a caso, l’album racconta un viaggio che attraversa nascita, tempo, follia, morte e ritorno all’unità. Roger Waters lo ha spiegato così: “This is not a rehearsal. As far as we know you only get one shot… You make choices… influenced by the dark side of all our natures. We all get the opportunity to transcend our tendencies to be self-involved and mean and greedy.” — “Questa non è una prova generale. Per quanto ne sappiamo, abbiamo una sola occasione… Facciamo delle scelte, influenzate dal lato oscuro della nostra natura. Tutti abbiamo l’opportunità di trascendere la tendenza a essere egocentrici, meschini e avidi.” È un invito a prendere coscienza e a scegliere la luce.

Ogni copertina dei Pink Floyd sembra una tavola alchemica: Wish You Were Here mostra la stretta di mano tra due uomini, uno dei quali avvolto dalle fiamme — un’immagine che parla di contratti, di incontri karmici, di bruciature dell’anima nel contatto col mondo.

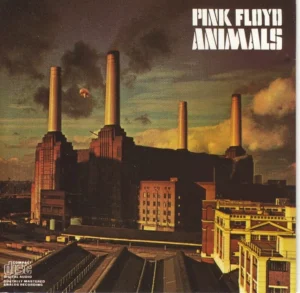

Animals, con il maiale volante sopra Battersea Power Station, è un manifesto apocalittico, un monito sulle derive della società industriale, che richiama l’Apocalisse biblica e le visioni di Orwell. The Wall, con i suoi martelli marcianti e i muri che crollano, è un rito di demolizione dell’ego, un percorso di catabasi e resurrezione. Persino Pulse, con il suo cuore pulsante sulla copertina e la spia luminosa che lampeggiava sul box del CD, è un talismano elettronico, un memento mori sonoro che ci ricorda il battito vitale.

Animals, con il maiale volante sopra Battersea Power Station, è un manifesto apocalittico, un monito sulle derive della società industriale, che richiama l’Apocalisse biblica e le visioni di Orwell. The Wall, con i suoi martelli marcianti e i muri che crollano, è un rito di demolizione dell’ego, un percorso di catabasi e resurrezione. Persino Pulse, con il suo cuore pulsante sulla copertina e la spia luminosa che lampeggiava sul box del CD, è un talismano elettronico, un memento mori sonoro che ci ricorda il battito vitale.

I concerti dei Floyd erano veri e propri misteri eleusini del XX secolo. Le proiezioni di circoli di luce, i laser che tagliavano l’aria come spade, i fumi che trasformavano l’arena in una caverna platonica: tutto era pensato per condurre il pubblico in una dimensione altra.

I concerti dei Floyd erano veri e propri misteri eleusini del XX secolo. Le proiezioni di circoli di luce, i laser che tagliavano l’aria come spade, i fumi che trasformavano l’arena in una caverna platonica: tutto era pensato per condurre il pubblico in una dimensione altra.

La quadrifonia suono proveniente da ogni direzione annullava i confini dello spazio e collocava l’ascoltatore al centro di una mandala sonora. Molti raccontavano esperienze sinestetiche: vedevano i suoni, sentivano i colori, percepivano la musica come una forza fisica.

La quadrifonia suono proveniente da ogni direzione annullava i confini dello spazio e collocava l’ascoltatore al centro di una mandala sonora. Molti raccontavano esperienze sinestetiche: vedevano i suoni, sentivano i colori, percepivano la musica come una forza fisica.

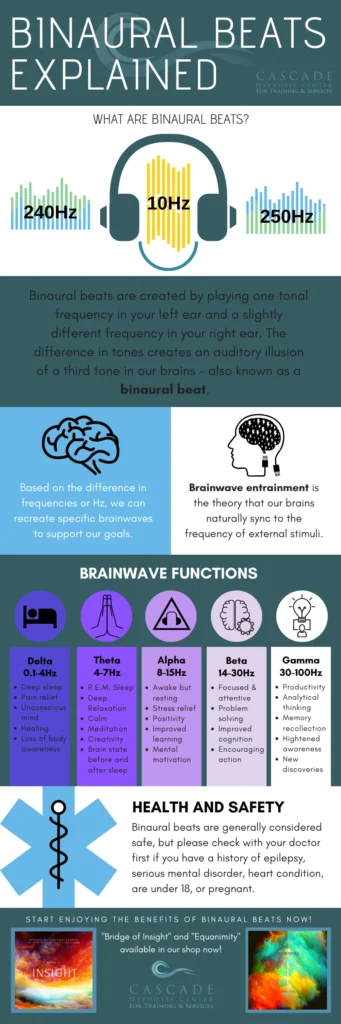

Oggi sappiamo che questo non era solo suggestione. Le neuroscienze spiegano che pattern sonori ciclici e lenti spingono il cervello a produrre onde alfa e theta, collegate a stati meditativi e visionari. Echoes è costruita come un viaggio sciamanico, con la sua sezione centrale che ricorda il suono delle balene, una discesa negli abissi prima del ritorno alla luce. I moderni binaural beats e le pratiche di sound healing imitano questo effetto: la musica diventa medicina, strumento di ricalibrazione della coscienza.

In Wish You Were Here, Waters ammette che la band stessa era “assente” a se stessa: “‘Wish You Were Here’ is about none of us really being there… about our non-presence in the situation we had clung to through habit…” — “‘Wish You Were Here’ parla del fatto che nessuno di noi era davvero presente… della nostra non-presenza nella situazione a cui ci eravamo aggrappati per abitudine.” È un invito alla presenza, un esercizio di consapevolezza.

E poi c’è The Wall, con il suo immaginario potentissimo. Roger Waters salutava i bambini in scena con un “Welcome, children!” — “Benvenuti, bambini!”, e quella frase diventava un’iniziazione collettiva. Ogni mattone del muro era un trauma, un condizionamento, e vederlo crollare sul palco significava assistere a un rito di liberazione.

David Gilmour ricorda come i Floyd “galvanizzarono la scena londinese con le loro jam libere”: “Amid the psychedelic explosion of new groups making their debut in the charmed world that was London, 1967… the Floyd galvanized the London scene with their extended, free-form instrumental jams.” — “Nel pieno dell’esplosione psichedelica delle nuove band che debuttavano nella Londra incantata del 1967… i Floyd galvanizzarono la scena londinese con le loro jam strumentali estese e libere.” Quelle jam erano iniziazioni sonore, esperimenti per aprire porte nella percezione.

Tutto questo richiama una tradizione antica: i suoni sacri dei templi, il dhikr sufi, il potere creativo della parola nella Cabala, la musica delle sfere pitagorica. I Pink Floyd hanno fatto rivivere questi archetipi in chiave elettrica, trasformando il rock in un veicolo di trascendenza. Ogni loro album è un mandala sonoro: si entra frammentati e si esce rinnovati, come dopo un rito di passaggio.

Forse è questo il loro segreto: non hanno mai suonato solo per intrattenere, ma per trasformare. Hanno creato spazi sacri di suono, veri templi itineranti in cui milioni di persone hanno vissuto una forma di rivelazione. E quando, alla fine di Eclipse, la voce sussurra “everything under the sun is in tune” — “tutto ciò che sta sotto il sole è in armonia” — non è solo una frase poetica. È una dichiarazione cosmica. Per un istante, il velo si solleva e capiamo che anche noi siamo parte di quella sinfonia universale.

Giuseppe Oliva – Team Mistery Hunters