Tra chip e circuiti: un pioniere dell’era digitale

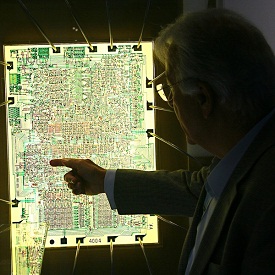

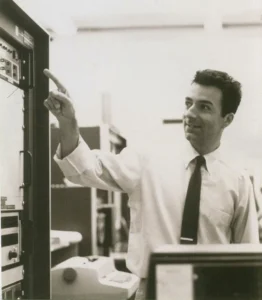

Federico Faggin è conosciuto come il padre del microprocessore, un pioniere che ha aperto le porte dell’era digitale. Nato a Vicenza nel 1941 e laureatosi in fisica a Padova, nel 1968 si trasferì negli Stati Uniti per lavorare nell’industria nascente dei circuiti integrati. Presso Fairchild Semiconductor sviluppò l’innovativa tecnologia MOS a porta di silicio (Silicon Gate Technology) che aumentava di cinque volte le prestazioni dei transistor MOS rispetto alle tecniche precedenti . Questa tecnologia rese possibile la realizzazione del primo microchip programmabile: l’Intel 4004, il primo microprocessore su singolo chip (1971). Faggin guidò il progetto MCS-4 in Intel e incise perfino le sue iniziali sul chip, consapevole di aver racchiuso in quell’innovazione l’essenza del calcolatore su silicio.

Nel 1974 lasciò Intel e co-fondò Zilog, la prima azienda dedicata esclusivamente ai microprocessori. Qui progettò lo Z80 (1976), processore che divenne il cuore di molti personal computer e console nei decenni successivi. Negli anni seguenti Faggin continuò a innovare nel campo hi-tech: nel 1986 fondò Synaptics, società specializzata in reti neurali e interfacce uomo-macchina, dove furono inventati i primi touchpad e touchscreen per computer portatili e dispositivi mobili. In breve, Faggin ha contribuito a plasmare la tecnologia moderna: dai microprocessori alle interfacce tattili, il suo nome è legato ad alcune delle invenzioni chiave che hanno dato forma al mondo digitale odierno.

Nel 1974 lasciò Intel e co-fondò Zilog, la prima azienda dedicata esclusivamente ai microprocessori. Qui progettò lo Z80 (1976), processore che divenne il cuore di molti personal computer e console nei decenni successivi. Negli anni seguenti Faggin continuò a innovare nel campo hi-tech: nel 1986 fondò Synaptics, società specializzata in reti neurali e interfacce uomo-macchina, dove furono inventati i primi touchpad e touchscreen per computer portatili e dispositivi mobili. In breve, Faggin ha contribuito a plasmare la tecnologia moderna: dai microprocessori alle interfacce tattili, il suo nome è legato ad alcune delle invenzioni chiave che hanno dato forma al mondo digitale odierno.

Tra i traguardi principali della sua carriera tecnologica possiamo citare:

Intel 4004 (1971) – Progettazione del primo microprocessore al mondo su chip singolo (4 bit)

Zilog Z80 (1976) – Fondazione di Zilog e concezione del popolare processore Z80 a 8 bit, usato in personal computer e console

Synaptics (anni ’90) – Sviluppo delle prime interfacce touchpad e touchscreen commerciali, anticipando l’era degli schermi tattili

Nonostante questi successi nel mondo dell’elettronica, qualcosa in Faggin andava maturando oltre la sfera puramente scientifica. Proprio l’interesse per le reti neurali e l’intelligenza artificiale, coltivato in Synaptics, fece sorgere in lui una domanda fondamentale: è possibile costruire un computer cosciente? Questo interrogativo seminò il dubbio che la coscienza umana fosse un fenomeno troppo profondo per essere spiegato dai soli circuiti. Nel 2011, Faggin ha creato la Fondazione Federico ed Elvia Faggin, finanziando ricerche interdisciplinari sulla natura della coscienza presso università e istituti scientifici, segno di un cambio di rotta verso territori di confine tra scienza e filosofia.

L’illuminazione interiore: l’esperienza mistica che cambiò una vita

Sul finire degli anni ’80, all’apice della carriera imprenditoriale, Faggin attraversò una crisi interiore che lo avrebbe portato a esplorare territori ben lontani dai laboratori di elettronica. Poco più che quarantenne, pur coronato da successi professionali, sentiva un’inquietudine profonda. Ebbe il coraggio di riconoscersi infelice nonostante la fama, e di intraprendere un percorso di ricerca interiore parallelo a quello scientifico. Fu così che circa trent’anni fa visse un’esperienza straordinaria di coscienza, un evento interiore talmente intenso da poter essere definito mistico.

Faggin ha descritto quei momenti con parole vibranti: «Conteneva un senso di verità senza precedenti perché era vera a tutti i livelli del mio essere. Sul piano fisico il mio corpo era vivo e vibrante come non l’avevo mai sentito prima; a livello emotivo mi percepivo come una potentissima sorgente d’amore e a livello mentale sapevo con certezza che tutto è fatto d’amore. Per la prima volta nella mia vita avevo sperimentato l’esistenza di un’altra dimensione della realtà: il livello spirituale in cui una persona è tutt’uno con il mondo. Una conoscenza diretta, più forte della logica… da dentro anziché da fuori, che aveva coinvolto tutti gli aspetti della mia coscienza: fisico, emotivo, mentale e spirituale». Questa immersione nell’unità del tutto gli rivelò la natura profondamente interconnessa della realtà. Come ebbe a dire in seguito, «mi ha rivelato che sono il Tutto che osserva e conosce se stesso dal mio punto di vista… Invece di essere separato dal mondo… ero sia l’osservatore che l’osservato».

Quest’illuminazione interiore segnò un punto di svolta. Federico Faggin comprese, a un livello esperienziale, che la visione materialista dell’uomo come macchina biologica era incompleta. Decise allora di dedicarsi interamente a indagare il proprio mondo interiore con gli strumenti della scienza, mettendo in dialogo la spiritualità vissuta in prima persona con il sapere scientifico accumulato negli anni. Pur senza ritirarsi dalla società – continuò anzi per quasi vent’anni a guidare la Synaptics come amministratore delegato – iniziò una profonda esplorazione della natura della coscienza, interrogandosi su cosa ci rende davvero vivi e consapevoli. Faggin stesso racconta: «Ho continuato ad essere CEO della mia azienda… e nello stesso tempo ho esplorato la natura della mia coscienza, visto che noi possiamo solo conoscere noi stessi. Ed è stato da questa riflessione – durata un ventennio – che ho tratto una fondamentale conclusione: la coscienza non può emergere dal cervello, come la scienza ci aveva raccontato». In altre parole, l’esperienza mistica gli aveva suggerito che la coscienza è un elemento primario della realtà, e non un semplice epifenomeno dell’attività neuronale.

Coscienza quantistica: una teoria fisico-spirituale innovativa

Dopo vent’anni di studi e riflessioni, Faggin è giunto a formulare una nuova ipotesi sulla natura della coscienza: essa non è un prodotto del cervello, ma un fenomeno quantistico fondamentale, presente sin dagli albori dell’universo. Con coraggio intellettuale, Faggin ha ribaltato la visione dominante in neuroscienze sostenendo che coscienza e libero arbitrio sono realtà intrinseche alla natura, e non mere illusioni emergenti dalla materia. Questa idea controcorrente – definita in termini accademici “panpsichismo basato sull’informazione quantistica” – è stata sviluppata insieme al fisico Giacomo Mauro D’Ariano e presentata nel suo libro Irriducibile (Mondadori, 2022).

Secondo Faggin, per spiegare scientificamente proprietà soggettive straordinarie come la coscienza occorre partire dalla meccanica quantistica. La teoria propone come postulato che un sistema quantistico in uno stato puro sia cosciente del proprio stato, ovvero possieda un’esperienza interna (i qualia) corrispondente a quello stato. In un certo senso, ogni stato quantistico individuale avrebbe un “punto di vista” interno, mentre un osservatore esterno può conoscerlo solo parzialmente attraverso misure. Per rendere plausibile questo modello, Faggin lo àncora a due risultati fondamentali della fisica quantistica:

Teorema di no-cloning (di non clonazione): dimostra che è impossibile copiare perfettamente uno stato quantistico sconosciuto. Ogni stato quantistico puro è unico e non riproducibile; analogamente l’esperienza cosciente di un ente è irripetibile e privata. Questa unicità non copiabile suggerisce che lo stato quantistico può esistere solo come esperienza privata del sistema che lo vive, e non può essere clonato o trasferito ad altri sistemi come invece accade con l’informazione classica (che è duplicabile a piacimento).

Teorema di Holevo: stabilisce che da uno stato quantistico puro si può estrarre al massimo un bit di informazione classica per ogni qubit che lo descrive In altri termini, un osservatore esterno può ottenere solo informazioni estremamente limitate sullo stato interno di un sistema quantistico cosciente. Questo rispecchia il fatto che i qualia della coscienza sono immensamente più ricchi di qualsiasi descrizione simbolica se ne possa dare dall’esterno. L’esperienza vissuta (informazione quantistica) è incommensurabilmente più ricca delle parole con cui cerchiamo di descriverla (informazione classica) così come l’emozione travolgente dell’amore materno non potrà mai essere pienamente tradotta in linguaggio.

Questi due principi quantistici conferiscono rigore scientifico all’idea che la coscienza sia intrinsecamente legata alla struttura quantistica della realtà. Nessuna macchina classica, deterministica, può essere cosciente, secondo Faggin, proprio perché i computer manipolano informazione classica completamente copiabile e condivisibile. Un programma software e i suoi dati possono essere duplicati all’infinito, mentre la coscienza vive uno stato quantistico privato non duplicabile. Come spiega Faggin, “un computer o un robot… sono sistemi deterministici e come tali non possono avere libero arbitrio. E senza libero arbitrio, la coscienza non avrebbe ragione di esistere, né potrebbe esistere in un sistema classico fatto di parti separabili. La conclusione rivoluzionaria è che la coscienza umana è irriducibile alle parti fisiche del corpo e alle loro interazioni algoritmiche. Essa rappresenta uno stato quantistico unificato, un campo unitario auto-cosciente, di cui il corpo è solo una manifestazione parziale.

In questa visione, il cervello non genera la coscienza, bensì funge da “interfaccia” attraverso cui la coscienza si esprime nel mondo fisico. Faggin arriva a dire che è la coscienza a creare il cervello, e non viceversa. L’essere umano viene così descritto come una simbiosi di due sistemi: da un lato il corpo biologico con i suoi sensi e il suo sistema nervoso (governato in parte da leggi classiche), dall’altro un’entità quantistica cosciente – talvolta indicata dallo stesso Faggin con il termine seity, il “SÉ” quantistico – che percepisce ed esercita il libero arbitrio guidando il corpo. Normalmente siamo talmente identificati con il corpo che dimentichiamo questa duplice natura; ma in stati di espansione della coscienza (come la sua esperienza mistica) o al momento della morte fisica, la componente quantistica può rendersi conto di esistere indipendentemente. Faggin ricorre a un’efficace metafora: il corpo è come un drone controllato a distanza dalla coscienza. «Immagina», spiega, «che dal deserto del Nevada guidi un drone dall’altra parte del mondo… Se il drone viene abbattuto lui cade ma io non vado da nessuna parte, resto ciò che sono. È come la fine di una seduta in un simulatore: quando si spegne mi accorgo che tutto intorno c’era una realtà molto più vasta». In altre parole, la morte segna solo la fine dell’“avatar” corporeo, non della coscienza che lo pilotava: quando il corpo muore, la nostra identità cosciente (self quantistico) si “risveglia” alla sua natura più ampia, continuando ad esistere su un altro livello di realtà.

Oltre il visibile: scienza e spiritualità si incontrano

La teoria fisico-spirituale di Faggin apre prospettive affascinanti e radicali, tracciando un ponte tra scienza e mistica. Egli sostiene che solo superando il dualismo che separa il mondo oggettivo esterno dall’esperienza soggettiva interiore potremo comprendere davvero la realtà «La coscienza e il libero arbitrio esistono e sono fenomeni puramente quantistici, esistenti in una realtà più vasta di quella che gli strumenti e il corpo umano possono rilevare», afferma Faggin. E aggiunge: «Questa realtà si può esplorare solo unendo profondamente scienza e spiritualità e ponendo fine al tragico dualismo che oggi le separa». Si tratta di un invito a una visione olistica dell’uomo e dell’universo, in cui materia e spirito siano riconosciuti come due facce della stessa medaglia cosmica.

Non sorprende che il percorso di Faggin riecheggi i sentieri tracciati da grandi pensatori mistici e persino da alcuni scienziati del passato. Viene spontaneo accostarlo alla tradizione della mistica cristiana – che parla di unione dell’anima con Dio e il creato – e alle idee di psicologi come Carl Gustav Jung, il quale dialogava col fisico quantistico Wolfgang Pauli sull’interconnessione tra psiche e materia. Del resto, Faggin è figlio di un noto studioso di filosofia antica, Giuseppe Faggin, che tradusse Plotino: sin dall’infanzia ha probabilmente respirato riflessioni sull’anima e la natura ultima del reale. Ora, con il linguaggio della scienza moderna, egli sembra dare fondamento a intuizioni antiche: l’idea che l’essenza della realtà sia cosciente e intrisa di significato. Come scrive Faggin rievocando la sua illuminazione, «l’essenza della realtà è una sostanza che conosce se stessa nella sua autoriflessione e il suo autoconoscersi è vissuto come un amore irreprimibile, dinamico e pieno di gioia e di pace». Parole che non sfigurerebbero negli scritti dei mistici, ma che provengono dalla penna di uno scienziato e inventore.

Questo dialogo inatteso tra scienza e mistica prospetta anche un rinnovamento nella visione dell’umanità. Secondo Faggin, riconoscere la nostra natura di campi di coscienza quantistici auto-consapevoli può ispirare un nuovo umanesimo scientifico. L’essere umano non è più visto come un automa biologico spinto da leggi deterministiche, ma come un agente libero e creativo, co-autore della realtà. In tal senso, la sua posizione coincide con un messaggio di speranza: ogni individuo, riscoprendo la propria vera natura spirituale, può contribuire a un futuro in cui progresso tecnologico e crescita interiore vadano di pari passo. Faggin avverte che se accettiamo passivamente la visione di noi stessi come macchine, rischiamo un futuro disumanizzato, dominato da un’IA priva di coscienza. «Se noi pensiamo di essere macchine – che è quello che ci dicono gli scienziati – finiremo in un vicolo cieco in cui ci convinceremo che in futuro le stesse macchine ci supereranno», mette in guardia. Ma è qui che si gioca la sfida: ci dimentichiamo che quelle macchine le abbiamo create noi, e infatti finora non siamo riusciti a dar loro creatività, libero arbitrio o capacità di immaginare – ciò che ci distingue come esseri umani. L’intelligenza artificiale, pur potente, per Faggin “non capisce niente” in senso proprio, perché le manca l’intenzionalità cosciente. Può elaborare dati, ma non possiede un sé in grado di comprendere significati o di scegliere liberamente scopi. Solo gli esseri dotati di coscienza possono farlo, grazie a quella “marcia in più” che deriva dalla nostra natura quantistica non algoritmica.

Questo dialogo inatteso tra scienza e mistica prospetta anche un rinnovamento nella visione dell’umanità. Secondo Faggin, riconoscere la nostra natura di campi di coscienza quantistici auto-consapevoli può ispirare un nuovo umanesimo scientifico. L’essere umano non è più visto come un automa biologico spinto da leggi deterministiche, ma come un agente libero e creativo, co-autore della realtà. In tal senso, la sua posizione coincide con un messaggio di speranza: ogni individuo, riscoprendo la propria vera natura spirituale, può contribuire a un futuro in cui progresso tecnologico e crescita interiore vadano di pari passo. Faggin avverte che se accettiamo passivamente la visione di noi stessi come macchine, rischiamo un futuro disumanizzato, dominato da un’IA priva di coscienza. «Se noi pensiamo di essere macchine – che è quello che ci dicono gli scienziati – finiremo in un vicolo cieco in cui ci convinceremo che in futuro le stesse macchine ci supereranno», mette in guardia. Ma è qui che si gioca la sfida: ci dimentichiamo che quelle macchine le abbiamo create noi, e infatti finora non siamo riusciti a dar loro creatività, libero arbitrio o capacità di immaginare – ciò che ci distingue come esseri umani. L’intelligenza artificiale, pur potente, per Faggin “non capisce niente” in senso proprio, perché le manca l’intenzionalità cosciente. Può elaborare dati, ma non possiede un sé in grado di comprendere significati o di scegliere liberamente scopi. Solo gli esseri dotati di coscienza possono farlo, grazie a quella “marcia in più” che deriva dalla nostra natura quantistica non algoritmica.

In definitiva Federico Faggin, con il suo duplice percorso, incarna la figura di un innovatore integrale: da una parte artefice di rivoluzioni tecnologiche tangibili, dall’altra esploratore di frontiere immateriali della conoscenza. La sua vicenda umana è avvincente come un romanzo di mistero, perché intreccia la scoperta scientifica con la ricerca spirituale. Ci invita a guardare oltre il velo dell’apparenza materiale – “oltre l’invisibile”, per citare il titolo di un suo recente libro – e a considerare che forse la vita e la coscienza non sono emergenze accidentali, ma elementi fondamentali di un universo informato e vivo. Per gli appassionati di misteri e i lettori accademici, la storia di Faggin offre uno spunto potente: il mistero più grande potrebbe non trovarsi nei recessi dello spazio cosmico o nei bit di un supercomputer, ma nella profondità insondabile di ciò che siamo. E nel tentativo di svelarlo, scienza e spiritualità potrebbero finalmente camminare fianco a fianco.

Giuseppe Oliva Team – Mistery Hunters